| 中文|ENGLISH |

|

| 读书会:美国科幻电影何以独霸世界 |

|

2015年9月12日,第26届银河奖颁奖典礼暨科幻产业论坛在中国现代文学馆举行。论坛上,《三体》系列作者、中国首位雨果奖获得者刘慈欣同《大饥之年》、《永恒复生者》作者张冉、《跑男》制片人李亚平、《绣春刀》制片人王东辉以及讲谈社编委邹凯、知名游戏人师淑芳等人面对面,就中国科幻产业的机遇与挑战、国外科幻产业的成功经验、中国科幻的崛起路径等问题进行了交流与碰撞

<三体>获奖推中国科幻入美 国内效果小 严蓬:首先,我们从《三体》获得雨果奖来谈谈,这次获奖对整个科幻产业,包括与科幻相关的一些产业有什么样的影响,它是怎样一个契机?科幻产业是否会因为《三体》一部作品得奖马上形成一个突破?所谓科幻产业怎样一个东西?几位现在做的都多多少少会跟科幻有关系,如果真的形成科幻产业,会有什么好处?

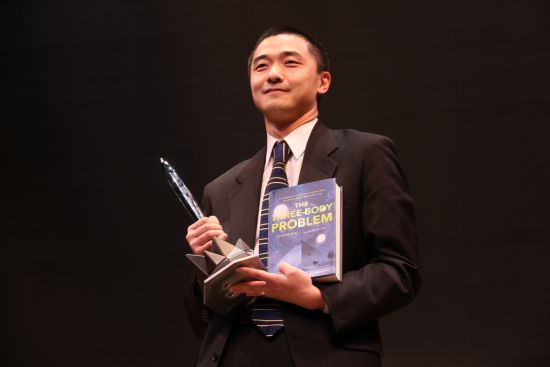

《三体》斩获雨果奖,译者刘宇昆代表刘慈欣领奖 李亚平:刚才主持人问到科幻产业的问题,我觉得其实今天我们已经能够看到“科幻”、“产业”这两个词放在一起的形象解释。像大刘的《三体》在获奖前,有一个漫长的电影转化过程,作为一个旁观者,大家已经看到《三体》这两个字背后带来的商业价值。不论从娱乐产品对观众的角度也好,或是其对整个产业影响的空间也好,这个产业都是非常大的。我和东辉有志于做一些科幻电影,东辉这边已经开始了,我也在做一些项目的开发,其实这个轨迹是非常清晰的,虽然这个事情在中国刚刚开始,但我觉得无论从内容的孕育、文化背景的积淀、市场以及整个产业商业化的意识其实都是非常成熟的,所以我想接下来我们在这一方面会有非常大的发展。 从电影技术角度讲,虽然我们有很大的学习空间,但是我认为这不是最难的。其实也我们现在很关注大刘的电影最后所呈现的样貌和品质。但最难的在于,我们这样一片土地可否诞生像今天说的,“理性的诗意”这样的作品?因为这个需要时间和天赋。但是非常可喜的是,我们也一直在做准备,我作为一个制片人,在科幻领域也找到了非常多我做的题材。

严蓬:大刘,现在国内的科幻产业应该说还不很完善和全面。你觉得现今的美国能说是有一个很完整的科幻产业吗? 刘慈欣:应该是有的。美国从科幻文学一直到它的科幻影视,包括科幻的周边产品、游戏等等,都形成了很完整的产业链。这个产业链是经过将近一个世纪的进化才达到现在的程度。回到国内,我们的科幻产业现在确实并不成为体系,我们现在能成为科幻产业中两大块的,一块是科幻文学,另一块是科幻影视。 首先,我认为科幻文学在短时期内真正发展成一个大规模的产业是很困难的。刚才你提到“雨果奖”,首先,“雨果奖”对中国科幻向美国的输出有一定的推动作用,这个毋庸置疑。因为它显示了中国科幻在美国的存在,而且这个显示是很强有力的。但是,“雨果奖”本身对国内科幻的推动是非常有限的,因为我们的科幻文学长期处于低迷的边缘化状态,很难因为某一个国际大奖有根本改变。 所以,目前来看,国内的科幻产业我认为最有希望的一个大的增长点就是在影视方面。现在影视方面确实也增长得很快,大量的资金都流向这个领域。据我所知,可能2016年是中国科幻电影的爆发年,至少数量会有很多部。

为什么全世界只有美国科幻电影先进? 但是,我觉得科幻电影在中国的发展可能并不容易,这里面有一个很有意思的现象。人们提问总爱问,为什么中国的科幻电影落后?其实,该问题应该反过来问,为什么全世界只有美国科幻电影先进。科幻电影不止是中国落后,欧洲、日本可能比我们强点儿,也强不到哪去。为什么科幻影视这个巨大的产业只在美国如此发达? 这个现象把许多认为中国科幻影视产业落后的理由都推翻了。有的人说我们没有科学文化,我们的教育扼杀想象力……所以中国科幻影视不行,但是大家不能说欧洲和日本也是这个情况吧?

美国最新科幻电影《像素大战》剧照 关于中国的科幻电影,未来的发展有两个陷阱。就像刚才所说的,我们发展科幻电影并不容易,因为除了美国之外,还没有很多成功的国家成功的先例。美国科幻影视为什么发达?唯一合乎逻辑的答案就是,很可能科幻电影只在一个迅速崛起的发达国家才能够变得繁荣,中国现在正处在这么一个阶段,所以我们有科幻影视良好的土壤。 但是,科幻影视将来面临着两个比较危险的误区,这两个正好是反方向的。一个,我们以科幻迷的科幻取向去拍电影。会有很多导演和制片人会有这个取向,因为科幻迷很懂科幻,故而很有可能沿着科幻文学圈子这个欣赏取向去拍电影。可是全国科幻迷大概一二百万人的样子,不能靠他们支持几个亿的电影票房,这根本不可能。所以不得不做出一点妥协,大众电影应是面向一般电影观众的。 第二个,反过来,像李女士所说的,我特别认同。现在科幻电影缺的并不是技术和钱,而是科幻的情怀。这个话就是“理性的诗意”,现在最大的障碍,通过我这四、五年和主流电影界的接触,我深深感觉到,他们根本不认同科幻的感觉与诗意,或者对它根本不感兴趣。要是缺少这些,何谈其他?可能拍出一部科幻电影很成功,但是这不是成功在科幻上,而是在别的方面,比如一些传统电影的因素上。这样即便以后成功的科幻电影越来越多,又叫好又叫座,但科幻电影本身的优势也并没发挥出来,作为一个产业还是没有一个基础性的东西。 [详细]

千字百元:穷怕了 科幻作家紧盯影视改编 严蓬:我们知道有的作家本身就是编剧,去参加科幻奇幻电影的编剧,这是从电影制作上游期的一种变化。你怎么看待这种趋势和改变? 张冉:分两方面来看。一方面,作者获得机会是好事,可以做更多的事。科幻作家是很穷的,现在可能好一点,所以,能获得的回馈总是好的。另一方面,太多钱进来也不是好事。现在科幻圈的文学创作就变得挺浮躁,都看着钱,大家在群里面都不讨论写作了,就讨论那部作品卖了多少钱,你七万,我十五万,你买车,我买手机……每天就讨论这些,典型的暴发户时代。今年以来特别明显,这对作家并不是好事儿,这让大家写作都不太考虑文学性,不管好 不好,改成剧本,就拿去卖钱,还可以当联合编剧,再挣一笔。 严蓬:科幻文学受到后续利益的影响,反过来再影响上游作家创作。写作者在选择题材,包括写作的方向上,有可能想要多加一点悬疑或者其他概念性的东西,使得作品被改编出来会很好看? 张冉:对,毕竟写剧本跟写小说是不一样的事情,就像马丁的剧本写得一般,写奇幻小说就非常陈宫,有的人就是更适合创作。 严蓬:以美国作为我们的参照来看,他们的很多作家在创作之初并没有特别的去考虑改变一事,他们那边也没有我们所谓IP这种说法。比如罗琳写《哈利波特》时并没有改编电影,反而电影的二度创作会有很多符合作品和她本意的新东西出现。再比如像近几年的《饥饿游戏》之类的改编作品,这些IP,其实都是电影圈发觉其原著的闪光点后主动去寻找,并不完全都是由作家主动寻求改编。拿着自己的作品去找影视公司谈影视版权,这种情况可能有,但是在美国科幻电影里并不是主流。 张冉:对,这个我相信。像美国的飞虎迪克,就是小说改出来的。可能改出来的时候没有想这么多,但是现在是一个膨胀的时代,有些人选择错误,看不到真的东西,这个挺危险。 严蓬:后来可能会经过一个大浪淘沙的过程。 张冉:因为大家真的穷怕了,千字一百多块钱。 刘慈欣:科幻作家并不都穷,只是他们的钱并不是从科幻出来的。

电影让科幻接地气:婶婶婆婆都聊<三体> 严蓬:您觉得在将来的发展中,国内纸媒漫画有没有可能形成一个属于成年人的漫画市场。美国有些比较成熟的东西,它以类似小说的情况出版,这种有小说又含漫画元素的出版物,日本有吗? 邹凯:这种可能完全是的,我也特别期待。最近这些年的一些科幻电影,包括“雨果奖”等都是国内科幻行业的强心针,也使得更多圈外人关注到了这个领域,我周围很多阿姨、婶婶、婆婆都在关注《三体》,听他们聊这些我特别高兴,其实我们是有很多非常好的作品的。

小说《三体》封面 有了手机客户端后,把读者年龄层拉高了,这是将大众和动漫爱好者联通的桥梁,且不会像电视剧或者电影那样高成本。大量作品通过这些渠道普及出去,最终可能变为影视或者游戏,会带来其他收益。 严蓬:漫画本身也是一个非常好的影视改编素材源头,有些科幻类的东西,它不一定完全是从小说作为源头开始的,可能是小说改编成漫画后,直接吸引影视的,也可能是这个漫画直接改编影视。 邹凯:是这样,所以我们主任也开玩笑,如果要先出漫画了,将来做动漫或者电视剧更省事,分镜头已经出来了。 [详细]

无脑流游戏风行国内 科幻改编多借壳生财 严蓬:游戏非常看重基础的世界观和架构,所以非常喜欢用科幻题材的世界观和架构支撑游戏? 师淑芳:对。 基于之前对科幻的想象和趋势的判断,我们还真做了一个科幻游戏出来。在这个事情上,我们发现理想很美好,现实很骨干。我们以为科幻已经成为一个比较大众化的事情,其实根本不是。在7月份发布的一个游戏,叫做《星际传奇》,为了这个游戏,我们做了一部同名网络小说和动画片。 有几个现象可以跟大家分享一下。跟客户聊的时候,大家都很喜欢科幻,但是当产品出来之后,就发现新用户导入特别难,这就像很多人都知道《三体》,但他未必真的去读是一样的。它是社会热点的时候,大家都关注,但是真的你跟他去分享的时候,他们未必真的会去体验。科幻题材游戏也是一样,大家觉得现在很时髦,但是真的有兴趣吗,未必。我们发现这款科幻游戏新用户的获取要比其他类型游戏难,这是第一点。 第二点,中国并不具有真正的科幻土壤,至少没有那么大的规模。如果有科幻,也是伪科幻。比如异形人这种的,还是有一些。但是好的地方在于,资本的推动也好,其他也罢,至少现在影视界、游戏界,甚至动漫界都愿意往这个题材上去靠,都愿意去做尝试,这对于未来的科幻产业是有帮助的。 严蓬:确实,讲国内比较火的游戏同国外相比,如《刀塔传奇》,还是有很大差别。Relic出品的《家园》在国外算是挺火,该游戏中,玩家可以很多有趣的玩法,类似于咱们国战这种的,一堆人在打。另外还有些网页游戏,星系之间大家攒资源争霸,记不清名字了。但是在中国的玩家就比较少,好像再港台,尤其台湾还有一些玩家。 由此可见,这是一片很广泛的土壤的。但游戏这个产业同漫画、影视又不太一样,进入门槛更高。比如一部科幻电影,观众可以对科幻没有任何感觉,但进了影院有意思就能看下去。可游戏不同,用户要购买后下载到手机或者PC端再安装,投入比看电影、漫画要多很多,漫画看5分钟没有兴趣就扔掉,但游戏要花很多的前期时间才开始玩,甚至玩一个小时都没有玩起来,它有一个进入时间,然后才决定后面要不要玩这个游戏。现在国内的游戏都是一些上手较快的,用简单和易上手吸引用户。所以科幻游戏的独特魅力及内涵等等,有待去发掘。 科幻类经典游戏游戏《辐射》,国内玩家就不多,但该系列在国外十分受欢迎。

科幻游戏《辐射》 所以,什么样的科幻小说改编游戏,改变成什么类型的游戏是比较容易卖?

游戏叙事完全不同于文学 改编面临挑战 严蓬:师女士刚才说的一点非常好,我们谈产业的时候,经常是一个纵向的感觉,各个行业围绕着科幻文学这么一个点发散出来,但是其实她提到一点,这个东西也有横向的东西,就是一个时间性,它会把科幻文学的现在拓展开,同时也拉长它的生命周期,甚至传承性 这一点,我们以前没有多考虑过,想的更多的是共识的状态,现在做这些东西。 我想问一下大刘,你对于游戏、动漫的改编有什么想法?你的作品有改编游戏的吗? 刘慈欣:我觉得动漫和游戏还是很不相同的,动漫离传统的叙事方式还是比较近的。我觉得我的小说应该可以改编成动漫,因为动漫是各个年龄段的。像国内,曾经有一个杂志叫做《峰会》,现在已经没有了,它就曾尝试把小说叙事方式完全用动漫表现出来,做很成人化的东西。当时我的《球状闪电》在上面连载,改编都很忠实原著,画风十分写实,把小说原封不动地复制过来。 所以,我觉得科幻小说改编成漫画方式有很多,正如刚才讲谈社这位负责人所言,可能把改编会比较大,让其更漫画化或低龄化等。另外一种方式,就是以比较有深度的方法,还原度更深的方法,让作品去面向成人的读者。 但是具体到游戏改编就比较复杂,游戏的叙事方式与文学完全不同。如何讲传统叙事文学模式改编的符合游戏叙事,从而让玩家完全参与的同时,也让游戏能承载起故事,并最终把故事表述到一个很高的层次,这个确实是整个游戏作为一种艺术面临的挑战。 我年轻的时候,曾是一个很疯狂的游戏迷,但是后来因为精力问题就没有再玩游戏。但是我一直坚信,游戏在未来可能会成为一种主要的艺术形式。当然现在大家看到还不是一种主要的艺术形式,它需要某些人、某些因素来提升它。 我对现在的游戏不太了解,但是我发现有很多游戏已经有这方面的一些影子。但是如何把游戏这种叙事方式或表现方式在美学上、文学上提升到更高层次,也是游戏面临的挑战。

除去想象,科幻本核仍是人与人的冲突 王东辉:过去几年,中国引进了很多美国科幻大片,票房也都很好,比如《BATTLE SHIP》(编者注:《超级战舰》根据变形金刚玩具公司孩之宝的另一款玩具与游戏改编,由彼得·博格执导。泰勒·克奇、连姆·尼森、亚历山大·斯卡斯加德和蕾哈娜等联袂出演。影片于2012年5月18日在美国上映。)等等,对我来讲,故事太简单了,外星人来地球,我们把它打回去了……我自己对科幻的理解,是人对未知的好奇和探索。这个探索分两个方向,一个是对自我的探索,人永远不了解自己;二是对外太空的探索。但无论哪个方向,都是对未知的探索,归根结底核心点还是人。所以,无论是在大的环境如何,最后还是落实到人与人之间的冲突上,即使把它变成人与外星人之间,外星人谁也没见过,只是想象出来的。 严蓬:这个有点像斯科特的那个《火星救援》,它的着眼点就在于人与人之间的关系,而并不仅仅是一个冒险故事,但是因为好莱坞有这样的制作体量,包括《星际穿越》都会加进去一些视觉和技术概念很强的元素,其实它骨子里的内核有的时候并不是那么硬。 王东辉:就像《银翼杀手》,它是最早提的再生人、机器人开始有自我认知和自我诉求,人类该如何应对的影片。电影结束的时候,是再生人救了人类,他说过一句话 “我见过你们人类绝对无法置信的事物,我目睹了战船在猎户星座的端沿起火燃烧,我看着C射线在唐怀瑟之门附近的黑暗中闪耀,所有这些时刻,终将随时间消逝,一如眼泪消失在雨中(编者注:原文I've seen things you people wouldn't believe.Attack ships on fire off the shoulder of Orion.I've watched c-beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate.All those ... moments will be lost in time, like tears...in rain.Time to die.)”,十分震撼。

《银翼杀手》剧照 严蓬:这句话就是很有诗意的一种表现,也希望中国的导演能拍出诗意的科幻来。 王东辉:那就希望作家们给我们提供更多的养料.

立项超百部 科幻为爱情、动作片提味 严蓬:李女士,您也介绍一下最近着手的科幻相关项目? 李亚平:对,近期在看张冉的一两部小说。 我依然强调,作为一个电影从业者,我们是在一个非常前期的状态下探索中国科幻片的发展轨迹。今天收获良多,特别是刚才提到的两个问题,一个是为何美国科幻片这么强大,这确实是一个非常好的问题角度,不管有没有答案,其实真的值得去考量的。第二点是刘老师所说,科幻电影如果要做,就要和传统的类型片做出区别,在他看来这个区别不是在影像上的,也不是在科学元素上的,而是另外一个解读,这对我们是一种印证和鼓励,是不是可以让我们从这个角度更快和更直接地抵达科幻电影的一个创作的点。 前几天我们也在聊,韩国电影在中国有一群大众信徒般观众,特别是在网上,大家认为韩国电影太强大了。但是韩国科幻电影的数量和比例其实是非常少的,日本也一样。而实际上,我们会把科幻作为一种创意的方法,或者讲故事的方法,让它对传统类型片进行丰富。所以我们可能会出现科幻冒险片或者科幻动作片、科幻爱情片。日本电影中一些科幻剧情片、科幻情色片等。 严蓬:就像《我的激情女友》这类的。 李亚平:对。像刘老师所说的,通过公开的总局立项显示的公示信息,2013年有二十几部立项,2014年是四十几部,2015年到现在已经有八十几部了,到今年年底有可能立项一百部。

科幻中究竟什么让我们着迷? 后来我找到一个跟科幻世界对话的支点,或者是窗口。基于我看过的有限的科幻电影和文学作品,思考它们究竟是什么让我着迷。科幻电影相对于其他文学作品或电影来讲,它更直接地让我感觉到,作为人类的渺小和对未知的探索以及恐惧,还有就是刚才大家说的相应的情感关联。 另外一个角度,人总是要死的,怎么可以不死呢,永恒到底是怎么一回事? 像我刚才说的这些所谓人类终极的问题,是从我们生下来就会有的,一直到老都想不明白。这些问题在科幻电影是最容易被探讨和找到答案的,这正是科幻令我着迷的地方。 这个也是刚才师女士从游戏产业角度讲的,也许科幻是没有国界的,我们可以跟任何的一个市场环境对话。 我现在做的一些科幻项目开发中,首先最感兴趣的是这些点,不见得是完整的故事构架或者非常经典的戏剧人物,所以切入点是不一样的。 严蓬:如李女士所说,科幻电影本身也不是一个很狭窄的概念,它包含很多分类。比如这些年有种叫“泛科幻”电影,它只是借一个科幻的概念,或一个意象。比如拉斯-冯-提尔的《忧郁症》中,科幻元素的价值在于:能提供一个比较极端的环境,考验人性和生命。还有《时间旅行者的妻子》、《另一个地球》等等。对于硬科幻迷来讲,可能感觉不够爽,因为没有一个强有力的科幻盒,跟《源代码》的感觉是不一样的。但是,它能带来另外一种感觉:比如人与人之间的温暖,而不仅仅是一个纯科幻的概念。

《另一个地球》海报 总之,我觉得对于整个科幻电影的市场来讲,丰富和多样化,总是好的。

观众不关注科幻,只关心故事是不是好看 李亚平:这个我也补充一下。刚才大刘和东辉也提了,都有共识。现在国内做科幻电影,我们可以选择的路径是非常有限的,比如预算,技术层级等,这跟整个中国电影工业的发展阶段有关。我个人认为像《源代码》这样的作品,对于我们这样的制片人是比较好操作的。 但从另外一个角度来讲——类似玩游戏,大部分的观众不太关心是不是科幻,他只关心这个故事够不够好看,呈现是不是完整,以及情感关联是否动人。还有在当下中国,我们做这样一个电影的现实意义在哪里。 从这些角度来讲,我们对科幻文学IP的选择,在现阶段还是有阶段性的。 严蓬:从科幻电影这种类型来讲,电影人还没有真正和观众建立起连接。相较科幻电影,大家操作《绣春刀》这样的作品,会更有把握一点。《绣春刀》跟以前的武侠片不太一样,无论形式和内容、还是风格和角色都不一样。但您那会儿做《绣春刀》的时候,是不是觉得因为武侠片是一个很成熟的类型,才可以做一些稍微不一样的东西? 王东辉:恰恰相反,不管是《绣春刀》也好,还是其他电影也好,大家都在做创新。电影发展一百多年,你在过去某一部电影里面,都会找到你这部电影的影子。只不过我在做《绣春刀》的时候,刚好碰到市场不好,因为之前有两部片子,一个是《血滴子》,一个是《王的盛宴》,表现都一般。我当年找投资的时候,找到了可以找到的所有投资方,但大家都不投,因为观众对武侠片已经没有任何兴趣了,武侠片的争夺已经没有市场了。 从我的角度来讲,电影市场是需要各种类型的,每个类型都有自己固定的群体,有自己的粉丝,死忠粉。只不过在某一个阶段,粉丝的效应大还是小而已。你的固定粉丝占市场份额的比例,倒推回去计算投资的安全值,然后再去融资,按这样一个计划去做就可以了。比如,一窝蜂做都市喜剧爱情片,直到大家看吐了,市场遇冷。既然如此,都市喜剧爱情片未来就不做了?一样能做!只不过中国人喜欢跟风,这是我最受不了的。

刘慈欣:很愿意提供点子和大纲给科幻电影 严蓬:做电影需要眼光,需要找到独特的视角。像刚才所说的,一堆人都在跟风拍都市爱情片的时候,其实也不见得拍不好。比如那会儿《北京遇上西雅图》,其思路、角度和制作水准,大家一看就觉得很有意思。但很多别的片子没有找对这个点,没有找对感觉。绝不仅仅是因为《西雅图》写到小三才会成为热点,“小三论”只是马后炮。 再问一下大刘,现在你的作品即将被改编影视,再往后,你有没有可能直接原创一个大纲去拍?不一定先写出小说。 刘慈欣:这种事情我已经做过好几次了。我也给一线导演写过剧本大纲,几乎就是一个剧本了,很详细,有一万多字,已经不算大纲了。我写过的题材有星际旅行的,有抗击外星人入侵的,也有时间旅行的。上述大部分项目都不能进行了,但还有一个剧本大纲还在运作。 我很愿意做这件事情。首先它和小说创作比较,写剧本大纲花的时间短很多,这中间很多事情不需要考虑,不需要考虑你的描写,甚至人物都不需要考虑,人家有编剧就能做这些事情。 剧本大纲最能够发挥一个作者的长处,主要在于创意方面。而且你不用在这个创意的文字表现上,花费太多精力,但具体说到电影和科幻文学的关系,我作为一个小说作者,发现其实不像人们想象的那么简单。像现在西方的电影,大部分都是原创的,只有小部分是改编片。而真正成功的改编,如菲利普-K-迪克作品,很多又是从短篇改编的。从长篇改编成科幻片的失败的有很多,像《沙丘》等。 还有,从奇幻改编成科幻片的很多,像《指环王》等。 有一点误解:我们想当然认为科幻影视的发展,会推动科幻文学的发展,会培养起科幻读者来。但现在我仔细研究,好像没有迹象能证明这一点,比如美国,现在美国的科幻影视比六七十年代发达得多,但科幻读者在老化,也没有培养出新的科幻读者。 所以,对于我们这些科幻文学作者来讲,参与影视可能是科幻文学发展的一条出路。

原著作者出名、团队强大≠电影出名 严蓬:中国电影市场比较独特。你看我们这儿的成功的类型片,比如像《煎饼侠》能够卖到10亿,在美国找不到这种方式制作的。无关好与不好,而是电影市场成分不一样。在美国,这样一个低成本的喜剧片,很难卖到四五亿美元。连两三亿都很少。美国的一些喜剧,卖得比较好的,像《伴娘》什么的,整个制作团队的实力、影响力,本身也是很大的,低成本高票房难见。 所以,中国科幻片和科幻作者的情况也可能会跟美国不一样,我们希望中国长篇小说能拍一些不错的科幻电影。但是像大刘说的,制片方应该注意,在美国以科幻短篇小说改编为主,而且往往是不那么出名的短篇小说。这有点像张艺谋拍电影。如果这么玩,可能电影的技术能力必须更强,因为只有更强的技术能力,才能把一个不是很著名的科幻小说挖掘出来,拍成电影,进而成功。 原作者出名、团队强大,电影就一定出名?也没有这样确保的公式。 严蓬:科幻作家的想象力完全可以在很多产业里得到发挥。在这个时代,科幻作家的身份变得很复杂,不仅仅写小说。也可能有张冉说的问题:浮躁,有各种诱惑,你去做很多的事儿,小说甚至会荒废,没有潜心下去写。但是从整个产业来讲,我们应该还是希望,科幻作家是一个原点,向外辐射,但这些也不是一个简单的接收,而是在改编,是在进行二度创作。原创的科幻动漫,科幻游戏,科幻影视,以及原创的小说,形成一个全面的星系、一个宇宙。 刚才师女士讲得非常好。最关键的那些产业支柱,总会有泡沫,总会有很多人想进来赚钱,我听说科幻现在火了,我就拍一个科幻的东西,或者做一个科幻的游戏。但也别怕浮躁,只要有真正做事的人,就能把这些基点做好,这个产业就能够真正建立起来,进而向下发展。

|

Copyright © 2009 - 2017 CDP All Rights Reserved

网站制作:沈阳全景网络科技www.024360.com